一块燕然山石刻线上股票配资门,埋藏着一个改写欧亚大陆命运的惊人秘密

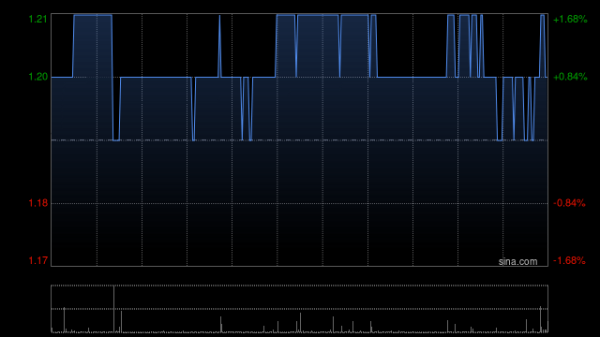

蒙古高原的风沙呼啸而过,窦宪站在燕然山顶,目光扫过刚刚经历血战的草原。在他脚下,北匈奴的残部正仓皇西逃,而汉军将士正忙碌着将胜利铭刻在岩石之上——公元89年的这场大捷,被史家称为“勒石燕然”,与霍去病的“封狼居胥”并列中国古代武将最高功勋。窦宪或许不曾想到,他这一战掀起的波澜,将在三百年后让整个欧洲为之战栗。

在东汉洛阳的深宫中,窦宪原本只是个依仗妹妹窦太后权势的跋扈外戚。他曾低价强占沁水公主的园田,连皇室都不放在眼里,直到被汉章帝痛斥才勉强归还。当汉和帝即位,窦宪因罪面临处决时,一个意想不到的转机出现了:南匈奴请求汉朝出兵讨伐北匈奴。为赎死罪,窦宪毅然请命出征。

历史在此刻转动了它的齿轮。

公元89年,窦宪率领由一万八千汉军骑兵和一万南匈奴骑兵组成的远征军,如利剑般刺向漠北。在稽落山(今蒙古杭爱山),汉军与北匈奴主力展开决战。窦宪展现出惊人的军事天赋,他采用长距离奔袭、迂回包抄的战术,轻装疾进,速战速决。当北匈奴溃败时,他下令穷追不舍,一直追击到私渠比鞮海(今乌布苏诺尔湖),斩首一万三千余人,俘获牛羊驼马百万余。

展开剩余70%两年后,窦宪再次出兵。这次动机却掺杂了私欲——当北匈奴准备投降时,窦宪因不满主和派来“抢功”,竟联合南匈奴发动突袭。公元91年的金微山之战,成为压垮北匈奴的最后一根稻草。北单于母亲被俘,仅率几千残部突围西逃。望着消失在西方地平线的匈奴人,窦宪不会想到,他个人的一时意气,竟为欧洲埋下了灾难的种子。

幸存的北匈奴人开始了悲壮的西迁。他们爬过千山万水,穿越茫茫戈壁,最终在伏尔加河流域停下了脚步。经过百余年的休养生息,这些曾经被汉军追杀的流亡者,在异域重建了匈奴帝国。

三百年后,欧洲大陆响起了雷霆般的马蹄声。

当匈人骑兵出现在东欧平原时,欧洲人惊恐地称他们为“上帝之鞭”。在阿提拉的统帅下,这支来自东方的军队展现出令欧洲战栗的战斗力。他们旋风般的机动战术让笨重的罗马重装步兵束手无策,“与其说是战争,不如说是一场屠杀”。

公元378年,哈德良堡战役爆发。匈奴骑兵如暴风雨般冲击罗马方阵,罗马皇帝瓦伦斯战死,三分之二的军团士兵阵亡。此役标志着罗马步兵方阵战术的没落,骑士和骑兵从此成为欧洲战场主力。

451年,阿提拉大军攻入高卢(今法国)。在沙隆平原上,超过50万匈人联军与罗马-哥特联军展开欧洲史上规模最大的会战。仅一天激战,双方阵亡人数就高达20万。战场上尸横遍野,血流成河,阿提拉甚至堆起马鞍准备自焚。虽然罗马联军最终惨胜,但西罗马帝国已元气大伤。

匈人帝国的铁蹄踏遍了整个欧洲,“几乎将整个欧洲碾为粉末”。他们包围君士坦丁堡,攻陷西罗马首都拉文那,最终导致西罗马帝国名存实亡。

一个耐人寻味的问题浮现:这些让欧洲闻风丧胆的“匈人”,真是被窦宪赶走的匈奴后裔吗?

现代研究对此提出了质疑。考古发现,匈人的宗教仪式、风俗、政治结构与匈奴人差异显著;人类学研究表明匈人属蒙古人种,而匈奴人是欧罗巴与蒙古人种的混血。语言分析也显示,匈人名字发音多属突厥语族,而匈奴人更接近叶尼塞语系。

或许真相是:北匈奴在西迁途中不断与其他游牧民族混血融合,当他们出现在欧洲时,已是一个全新的民族混合体。如同一位历史学者所言:“匈人在读音上类似于匈奴并不奇怪——许多游牧民族都会狐假虎威地使用这个威名赫赫的称号”。

窦宪的人生结局颇具悲剧色彩。燕然山上的荣光未能洗尽他的骄横,他纵容党羽为非作歹,甚至萌生谋反之心。最终被汉和帝赐死。这位改变欧亚历史走向的将军,在后世史书中长期被刻意淡化。

当我们回望这段历史,最震撼人心的或许是它的偶然性。窦宪因个人私怨发动金微山之战;北匈奴在逃亡途中选择向西而非向南;欧洲联军在沙隆平原的惨胜...这些看似微小的变数,最终重塑了整个欧亚大陆的政治版图。

范仲淹曾在《渔家傲》中慨叹:“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”。站在历史的高处,我们看到的不仅是一位将军的功过是非,更是一条由无数偶然汇成的必然长河——窦宪在燕然山刻下的,是欧亚大陆命运转轨的印记。

发布于:湖南省华亿配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:线上股票配资门 齐翔腾达:6万吨甲乙酮装置例行停车检修_计划_经营_每日经济新闻

- 下一篇:没有了